한국은행의 기준금리 인하가 계속 되고 있습니다. 3%에서 2.5%로...그리고 다시 최대 1%까지 내려갈 수 있다는 이야기까지 합니다. 사실 어느 지점까지 금리를 인하할 지는 두고봐야 겠지만 결국 한국에서도 제로금리를 볼 수 있겠다는 생각을 해봅니다. 아무튼 이렇게 공격적인 금리 인하가 계속되자 이제 드디어 언론에서, 금리인하로 인한 주식 및 부동산 시장의 유동성 장세 등을 언급하며 유혹을 시작합니다. 그런데 금리를 인하하면 정말 유동성 장세가 오고, 부동산 가격이 올라갈까요? 그리고 경기가 하강에서 벗어나 상승쪽으로 방향을 틀어줄까요? 이런 질문에 해답을 얻기 위하여 신문에 나오지 않는 금리인하의 반대측면을 살펴보겠습니다. 그리고 이런 저금리 시대에 내 자산을 어떻게 지킬 것인가 고민해 보겠습니다.

1. 금리는 왜 내리는 것일까?

모든 것은 수요와 공급의 균형점에서 가격이 결정된다는 이론 기억하시죠? 우리가 중학교 고등학교때 사회시간에 맨 처음 배우는 가격 결정이론 입니다. 이 이론에 의해 생각해보면 돈을 빌리려는 사람이 적고, 시중에 돈이 많을 때 금리는 내려갑니다. 초기 신용팽창 시기에는 돈을 빌리려는 사람들이 점점 늘어나게 됩니다 . 그래서 돈을 빌려 다른 곳에 투자를 하려고 하지요 . 이렇게 돈을 빌리려는 사람들이 늘어나니 돈은 귀해지고 시장 이자율은 점점 높아집니다 . 하지만 많은 사람들이 어느 정도의 빚을 가지게 되면 이제 채무자 수는 더 이상 증가하지 않게 되지요 . 이때부터 시장에 돈이 부족해지기 시작하는 디플레이션이 발생하게 되는 것입니다. 이럴 경우에 통화량이 증가하려면 , 즉 이 빚으로 된 금융 시스템이 계속 돌아가려면 , 채무자 한 사람당 더 많이 빌려야 합니다 . 그러기 위해서는 이자가 낮아야 한 사람당 빌릴 수 있는 돈의 양이 늘고 부채 서비스가 가능하게 되니까요 . 중앙은행은 이 신용으로 이루어진 금융 시스템의 안정을 위해서 의도적으로 이자를 낮춥니다 . 이 사이클의 끝은 물론 이자율이 제로가 되는 경우이지요 .

즉, 중앙은행과 정부가 금리를 내리는 이유는 단 하나 통화량을 증가시키기 위함입니다. 그런데 통화량을 증가시키기 위해서는 은행의 신용창조 매카니즘인 대출이 늘어야 합니다. 대출을 늘이기 위한 가장 좋은 방법은 낮은 금리로 돈을 시중에 풀어내야 합니다. 그러나 안타깝게도 돈을 빌리려는 사람이 없다면, 중앙은행이 아무리 금리를 내려도 시중의 통화량은 증가하지 않습니다.

2. 왜 대출은 늘지 않는가?

사람들이 은행에서 대출을 받아 양말을 사거나 옷을 사지는 않습니다. 대신 사람들은 대출을 통해서 대부분 가격이 비싼 부동산을 사기도 하고, 사업을 시작하기도 합니다. 즉, 아파트 가격이 올랐다는 이야기는 시중에 화폐유동성이 넘쳐 돈을 좀더 쉽게 빌리고, 낮은 이자로 빌릴 수 있었다는 것입니다. 그러나 시장에서 이자를 감당할 수 있는 우량채무자가 자산을 팔고 떠나자 남아 있는 사람은 이자를 낼 수 없는 사람들입니다. 이자를 낼 수 없는 사람이 늘자 은행은 담보를 경매하여 채권을 보전하려 하고, 개인은 손해를 덜 보기 위해 집을 팔고 빚을 갚으려 합니다. 그런데 이상한 것은 이렇게 빚을 갚으면 갚을 수록 돈이 귀해집니다. 시중 통화량은 누군가가 빌린 돈에 의해 늘어나는데 그 돈이 은행에 갚기 바쁘니 시장에 돈이 사라지고, 돈이 귀해지니 아파트 가격은 반대로 떨어집니다. 이런때에 금리를 내린다 해도 디플레이션에 의한 실질금리는 높아집니다. 보이는 금리는 2.5%로 낮아졌지만 실제 돈의 양이 줄어들었으니 실질금리가 올라 아무도 대출을 하려 하지 않습니다. 단, 그래도 대출을 원하는 사람은 불량 채무자이겠지요. 이러니 은행은 빌려주려 하지 않고, 우량 채무자도 차라리 갚는게 유리하기 때문입니다.

3. 낮아지는 금리, 실제 효과는?

금리를 내려 정부와 중앙은행이 원하는 것은 시중의 통화량의 증대입니다. 그렇다면 실제 통화량은 정말 늘어나고 있을까요?

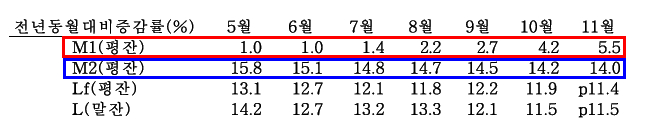

보통 통화량이라 하면 광의통화(M2)를 말합니다. 즉, 중앙은행이 본원통화 공급을 확대하면 협의통화(M1)이 증가합니다. 이렇게 M1을 기준 금리 인하로 늘리게 되면, 시중의 통화량은 싼 금리로 빌리려는 사람이 많아지면서 통화량(M2)가 늘어나는 게 정상입니다. 하지만 2008년 8월부터 11월까지 한국은행이 꾸준히 본원통화 공급을 통해 M1을 늘렸음에도 M2의 증가율은 오히려 떨어집니다. 그리고 이미 시중에 돌아다니는 통화량도 사라지고 맙니다. 이러니 정부는 또다시 금리를 인하합니다. 2월중에 12월 시중 통화량 지표가 발표될 것인데 12월에도 통화량의 증가율이 떨어진다면 추가적 금리 인하가 있을것이라 예상합니다.

4. 그 많은 돈은 도대체 어디에 있는가?

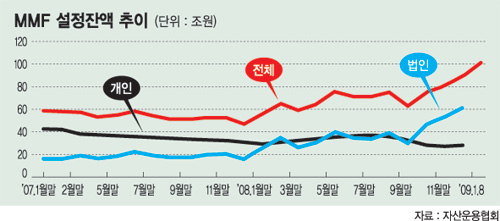

2009년 1월 8일 , MMF 설정액이 100조원을 넘었다고 합니다. 위 그림에서 나오는 MMF 설정액의 대부분이 법인 고객인데, 그 법인 고객은 대부분이 은행이라고 합니다. MMF가 무엇인가요? 단기 유동자금입니다. 대출이나 회사채 매입을 통해 돈을 내보내지 못하니 계속 CD나 단기 은행채에 투자하는 MMF에 돈이 몰립니다. 그렇다면 은행은 왜 대출하지 않고, 투자하지 않을까요? 앞에서 말씀드린대로 지금처럼 실질금리가 높은 시점에 돈을 빌리려고 하는데는 대부분 비우량 채무자입니다. 그런 곳에 은행이 위험을 부담할 필요가 있을까요? 돈이 필요한 곳은 삼성전자가 아니라 쌍용차입니다. 은행은 대출하지 않습니다. 그리고 은행은 정부에서 2.5% 빌려서 증권사 MMF에 맡기면 4% 이상의 금리를 얻어냅니다. 굳이 위험하게 투자할 필요도 없습니다. 최근 한국은행 RP입찰에 79조원이 몰려 들었다고 합니다. 그런데 한국은행은 14조원만 받아들이고 다시 은행으로 보냈다고 합니다. 그돈 대출하지 않습니다.

5. 금리 더 내리면 주식시장, 부동산 시장 들썩일까?

주식시장이 오르려면 기업의 수익성이 좋아져야 합니다. 그런데 이런 수익성을 차감하는 것이 기업의 금융비용입니다. 기준금리가 2.5%일지라도 BBB회사채 금리는 11.8%에 달합니다. 그러나 그런 고금리도 몇 개기업에게만 차례가 돌아갑니다. 이자를 더 내고 빌리려 해도 빌려주지 않습니다. 이렇게 빌린 돈으로 물건이라도 많이 팔 수 있다면 좋지만 그마저도 어렵습니다.

부동산 가격이 오르려면 가장 필요한 것이 통화량 증가입니다. 이런 통화량은 앞에서 말씀드린대로 은행의 신용창조에 의해 가능합니다. 그러므로 부동산 가격이 오르려면 누군가 돈을 빌려야 합니다. 그래서 통화승수가 늘어나야 합니다. 그러나 지금은 아무도 빌리려 하지 않으니 부동산 가격이 올라갈리 만무합니다. 사람들은 이야기 합니다. 금리를 내리면 주식시장으로 돈이 오고, 부동산시장이 들썩이니 투자해야 한다고 합니다. 하지만 그렇지 않습니다. 주식시장이 오르고 부동산 가격이 들썩일때는 신용창조가 가동되므로 시중에 돈이 부족합니다. 그래서 부족한 돈을 메꾸기 위해 이자율을 올립니다.

이번 금리인하, 그리고 앞으로 이어질 수 있는 금리인하는 부동산 보유자들의 버티는 기간을 연장시켜 줄 수는 있습니다. 그러나 신용창조가 되지않고 유동성함정에 빠지고 있다는 것을 그들이 인식하게 될 때는 이미 늦어버릴 수 있습니다. 정말 신중하게 고민하셔야 한다는 것이지요.

6. 언제 주식과 부동산에 관심을 가져볼 것인가?

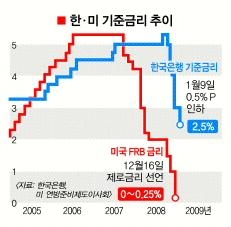

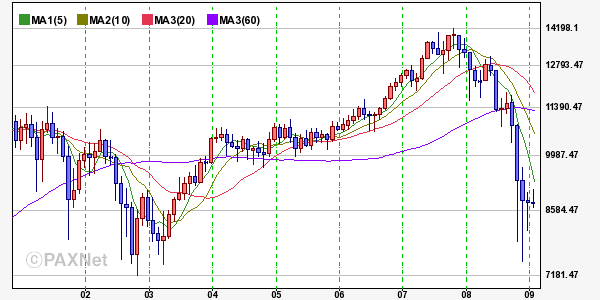

위 그림은 한국과 미국의 기준금리 추이입니다. 한국은행의 경우 3.25%의 기준 금리를 유지하다가 2005년 하반기부터 서서히 금리를 올리고 있습니다. 그리고 마지막으로 2008년 1사분기에 금리를 5.25% 였다가 현재 2.5%까지 내렸습니다. 미국의 경우는 우리보다 빨랐습니다. 2004년 중반부터 1%기준금리를 올리다가 2007년 중반부터 금리를 내리기 시작합니다. 자, 그렇다면 우리가 알고 있는 상식으로는 금리를 올리면 주식시장과 부동산 시장이 하락했어야 하고, 금리를 내리던 2007년 하반기부터는 주식시장과 부동산 시장이 상승해야 했었습니다. 정말 그게 사실일까요?

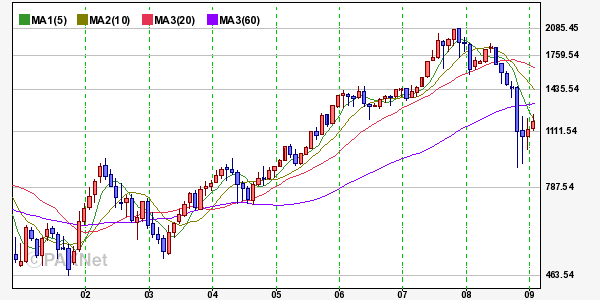

위에는 코스피챠트입니다. 그리고 밑에는 다우지수 챠트이고요. 정확하게 어느시점부터 대세 상승이 시작되었는지 위 금리 추이와 비교해 보십시요. 어쩌면 그렇게 정확하게 한국은행과 FRB가 기준금리를 인상하는 시점과 대세상승 시점이 일치하고 있을까요? 즉, 우리 주식시장이 상승했던 것은 여러분이 알고 있듯이 GDP성장에 의한 것이 아니라, 신용창조를 통화 인플레이션이었던 것입니다.

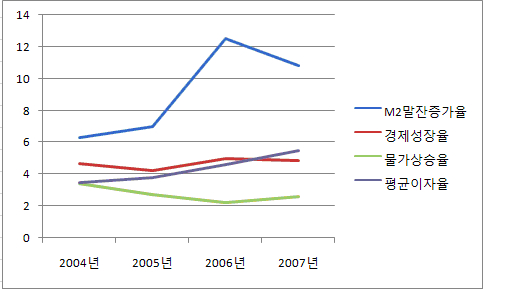

한국의 주요 경제지표입니다. 위에 파란색이 M2말잔 증가율입니다. 즉 통화량이 급증하는 순간부터 주식시장과 아파트의 거품이 발생하게 되었고, 우리가 알고 있는 GDP성장률은 중요한 변수가 아니었음을 확인해보시기 바랍니다.

즉, 한국은행이 열심히 공급하는 본원통화가 은행의 신용창조 기능을 끌어내지 못해 통화량이 늘어나지 않는다면 절대로 부동산과 주식가격이 올라갈 수 없습니다. 물론 바보들이 이를 무시하고 덤벼들어 잠깐동안의 상승을 이끌어낼 수는 있습니다. 안타깝지만 그들이 있어 여러분이 탈출할 기회를 갖게 될 수 있게됩니다. 즉, 위 상황과 반대가 될 때 여러분들은 주식을 매수하면 되고, 부동산을 매수하시면 됩니다. 그때는 바로 시중의 통화량이 은행의 신용창조를 통해 늘어나는 시점이며, 그것은 중앙은행이 금리를 인상하는 최초 시점일 듯합니다.

오늘 글이 좀 길었습니다. 그리고 몇 일간 고민이 많았습니다. 계속 글을 올려야 하는것인가..제 아내는 걱정합니다. 모두가 다 침묵을 강요받는데 당신 직업이 보험업인데..이러다가 살길 막히는 게 아닌가하고요. 많은 분들이 문자 주시고 전화주셨습니다. 글을 당분간이라도 쉬었으면 한다면서 안전을 당부하십니다. 그냥 제 고객위주로 메일이나 다른 경로를 통해 이런 정보를 드려야 하는 것은 아닐까하고 고민도 했습니다. 그러나 일단 계속 써보도록 하겠습니다. 그러나 주장의 톤은 좀 더 부드럽게 하겠습니다. 그리고 주장하기 보다는 그냥 제 생각, 의견을 말씀드리도록 노력하겠습니다. 그리고 아고라보다는 블로그에 머물겠습니다.

오늘 글의 일부분은 나선님과 제가 집필하고 있는 책에 일부 나오게 됩니다. 단순히 현상을 가지고 이야기하다보면 근본적인 원인을 간과하고 넘어갈 것 같아서 일부 노출을 감행했습니다. 제 글 읽어주셔서 감사드립니다. 오늘은 너무 길어 죄송할 따름입니다.

토요일 밤..상승미소드림

* 출처 : 상승미소님의 블로그 ( http://blog.daum.net/riskmgt/ )