촌수·호칭 바로알기

할아버지는 저랑 1촌이래요 / 직계는 상하 상관없이 모두가 1촌

촌수계산법 오류 최근에 바로 잡혀 / 누나 남편, 자형과 매형 · 매부 통용

직계혈족(나와 아버지, 나와 할아버지 사이 등등) 간의 촌수는 자신과 아버지 사이에만 사용하기 때문에 세대수와는 상관 없이 모두가 1촌이다. 자신과 할아버지는 세대로 따지면 2세대의 차이가 있어 자신과 아버지의 1촌, 아버지와 아버지(할아버지)의 1촌을 더하여 2촌으로 생각하는 사람들이 많은데 이는 근거가 없다. 자신과 아버지의 관계에만 사용한다는 것은 곧 자신과 아버지의 1촌만을 인정한다는 말이다.

따라서 자신과 아버지의 1촌, 아버지와 아버지(할아버지)의 1촌씩 해서 계속 선계(先系)로 거슬러올라가 어떤 직계 선조에 이르더라도 자신과 그 선조 사이의 촌수는 1촌이 되는 것이다. 다시 말해 아버지·할아버지·증조부·고조부·10대조·20대조·시조(始祖)를 막론하고 자신과의 촌수는 무조건 1촌이라는 뜻이다. 그러나 아버지와 어머니는 핏줄로 연결된 관계가 아니라 서로 다른 남남이 만나 이루어진 관계이기 때문에 촌수가 없다.(무촌)

방계친족(친형제, 사촌형제 등등) 간에는 최근친인 공동시조(共同始祖)에서 각자에 이르는 세간의 수를 각각 계산하여 그 합계를 친족 상호간의 촌수로 한다. 가장 가까운 방계친족은 형제 사이로 2촌, 그 다음은 아버지의 형제인 백부·숙부로 3촌, 다음은 백부·숙부의 자녀로 4촌이 된다. 이와 같이 방계혈족의 촌수는 형제의 촌수인 2촌×세대수로 계산하여 할아버지가 같으면 2촌×2대=4촌, 증조부가 같으면 2촌×3대=6촌, 고조부가 같으면 2촌×4대=8촌, 15대조가 같으면 2촌×15대=30촌이 되어 관계상으로는 모두 형제간이 되는 것이다.

또 아저씨·조카 관계는 형제의 촌수인 2촌×세대수에서 1을 빼되, 아저씨뻘이면 자신보다 1세대가 낮고, 조카뻘이면 1세대가 높은 것이다. 예를 들어 자신에게는 20대조, 상대에게는 19대조이면 2촌×20대=40촌에서 1촌을 빼면 39촌이 된다. 이 경우 상대는 아저씨뻘이 되는 것이다.

배우자의 가족에 대한 호칭은 배우자를 기준으로 따진다.

아내보다 항렬이 높은 가족은 나이와 상관없이 존대해야 하고, 남편의 가족은 항렬과

관계없이 다 말을 높이는 것이 전통이다. 아내의 오빠는 '처남' '형님'으로, 나이가 어리면 '형님'보다는 그냥 '처남'이 자연스럽다. 흔히 형부가 나이 어린 처제에게 처음부터 말을 놓는 경우가 많은데 이 또한 결례이다.

남동생의 아내는 '제수' '계수', 형의 아내는 '형수', 여동생의 남편은 '매부·매제' 혹은 '△서방'으로 부르면 무난하다. 누나의 남편은 원래 '자형'이 올바른 표현이지만 최근들어 '매형' '매부'도 인정된다. 시동생을 삼촌으로 부르는 것도 잘못된 경우.

미혼이면 '도련님', 결혼을 했으면 '서방님'이 제대로 된 호칭이다.

남편의 형은 결혼과 상관없이 '아주버님'이 옳다. 오빠의 아내는 나이가 어려도 '언니'이며 어색하면 '올케'라 해도 무방하다. 반대로 남동생의 아내는 '올케' '자네' 등으로 부르며 자신보다 나이가 많으면 말은 높이되 호칭은 '올케'로 해야 한다. 남편의 누나는 나이가 어려도 '형님'으로 부르며, 이럴 경우 서로 존대하는 것이 좋다.

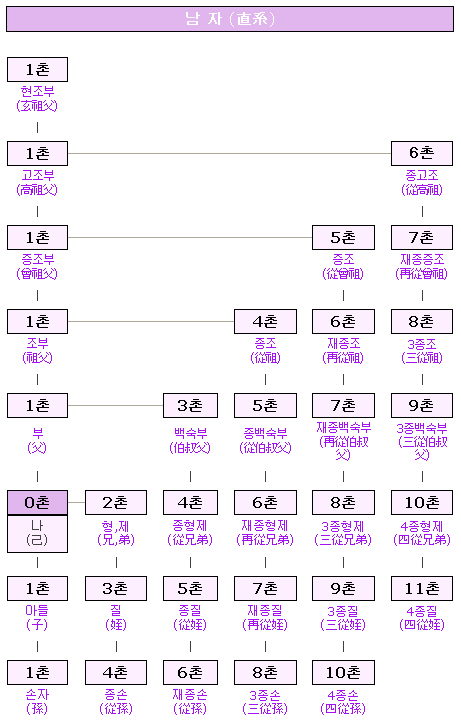

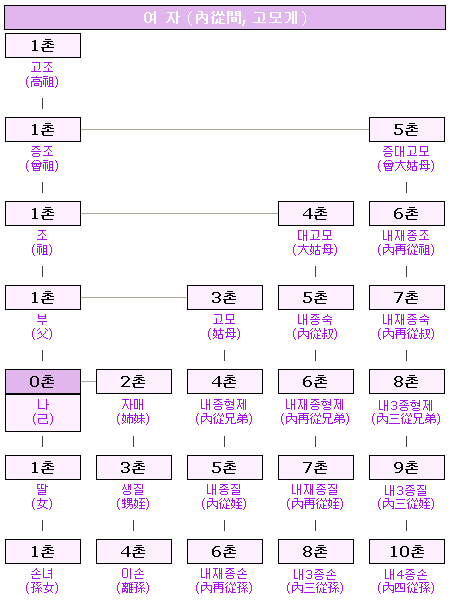

◇ 간단한 촌수계산법

나와 친척의 촌수를 알려면 우선 부모나 할아버지가 같은 직계를 찾은 다음 방계쪽으로

촌수를 더해가면 된다. 부모와 자식 사이는 1촌, 형제자매는 2촌으로 더한다. 이 때 주의할 점은, 모든 직계는 기본적으로 1촌 사이이지만 촌수를 계산할 때에는 윗대로 갈수록 임의로 1촌씩 더해 합산한다. 즉 부모는 1, 할아버지는 2, 증조할아버지는 3, 고조할아버지는 4씩 더한다. 촌수계산은 처음부터 방계쪽으로 가지 않고 직계를 거슬러 올라간 뒤 같은 항렬에서 방계로 넘어간다. 예를 들면, 숙부는 아버지(1)의 형제(2)이므로 3촌(1+2)이 되고, 당숙은 할아버지(2)의 형제(2)의 자식(1)이므로 나와는 5촌 사이가 된다. 삼종형제의 경우 증조할아버지(3)의 형제인 종증조부(2)의 3대째 자식(3)이므로 8촌(3+2+3) 관계가 성립된다.

이 때 자신과 같은 항렬인 경우(가계도에서 수평적 관계) 할아버지가 같으면 4촌, 증조가 같으면 6촌, 고조가 같으면 8촌이 된다. 가계도에서 나를 기준으로 짝수 촌수는 항렬이 같은 형제지간이고, 홀수 촌수는 나보다 항렬이 높으면 아저씨, 항렬이 낮으면 조카뻘이 된다.

<인척간 호칭> ★나이가 뒤바뀌면 서로 존대 ○나이 불문 서로 존대

여자의 경우 | 남자의 경우 |

남편 부모 : 아버님, 어머님 | 아내 부모 : 장인어른·아버님, 장모님·어머님 |

촌수 따지는 법

● 촌수 계산은 부부간은 0촌, 부모 등 직계는 1촌, 형제간은 2촌

● 큰 글씨는 지칭어, 아래 글씨는 호칭어 ● 숙(叔):아저씨, 질(姪):조카

친족간의 멀고 가까움을 나타내기 위하여 고안된 숫자 체계. 대나무의 '마디'를 친등(親等)을 표시하는데 전용(轉用)되었을 것으로 이해하고 있다.

세계의 어느 곳에서도 우리와 같이 친족성원을 촌수로 따지고, 그것을 친족 호칭으로도 사용하고 있는 경우는 발견하기가 어렵다. 우리의 촌수는 어느 친척이 나와 어떤 거리에 있는지를 명확하게 말하여주고 있다는 점에서 다른 어느 문화에서도 찾아볼 수도 없는 우리 고유의 제도이다.

이 촌수 제도는 12세기 고려시대부터 시작된 것으로 추증하고 있으며, 조선의 [경국대전]에 종형제를 4촌형제로, 종숙(從叔)을 5촌숙으로 기록한 것을 볼 수 있다.

촌수는 기본적으로 부모와 자식 사이의 관계를 한 마디(1촌)로 간주하여 계산된다. 즉, 나와 부모사이는 한 마디로 1촌관계에 있다.

형제자매와 나의 촌수는 같은 부모의 자식이기에, 나와 부모간의 1촌과 부모와 나의 형제·자매까지의 1촌을 합하여 2촌 관계에 있는 것이다.

이런 식으로 아버지의 형제들은 나와 아버지 1촌, 아버지와 할아버지 1촌, 할아버지와 아버지의 형제들 1촌을 더하여 3촌 관계에 있는 셈이다.

3촌의 자녀들은 나의 4촌이며, 그들의 자녀들은 나의 5촌 조카들(당질)이다.

이런 친소(親疎- 가깝고 먼 정도)의 관계를 나타내는 촌수가 친족 호칭으로 대용되고 있는 것은 대체로 3, 4, 5, 6, 7, 8촌에 국한되어 있는 것 같다. 친족호칭으로서 촌수 중 가장 먼거리에 있는 것이 8촌인 점은 조상 제사를 고조(高祖)까지의 4대 봉사(奉祀)를 원칙으로 하였고, 이러다보니 8촌까지의 친족원들은 빈번한 접촉을 유지할 수 있었기 때문이다.

짝수는 모두 나와 같은 항렬이 사람들이고, 홀수는 모두 나의 윗항렬(아저씨) 아니면 아랫항렬(조카)의 사람들이다. 그러나 이 촌수는 친소(親疎)관계의 척도로서는 효과적이지만, 이것이 어느 세대임은 분명히 해주지 못한다.

(예, 5촌은 당질(조카) 이기도 하고, 당숙(아저씨)이기도 하다.)

그래서 친족호칭에서 조(祖), 숙(叔), 형(兄), 질(姪), 손(孫) 등의 세대를 표시하는 호칭과 종(從), 재종(再從), 삼종(三從) 등의 친소의 정도를 표시하는 접두어의 조합으로 다양한 호칭이 발달되었지만, 이는 중국의 영향을 받았다는 점은 부인할 수 없다. 이런 중국의 영향에서 한 걸음 더 나아가 우리 고유의 것으로 개발된 것이 바로 촌수라 하겠다.

종증조를 부를 때 → 종증조 할아버지, 종증조 할아버님

종증조를 남에게 말할 때 → 종증조부, 종증조 할아버지

종증조가 나를 남에게 말씀하실 때 → 종증손자, 종증손녀

조부를 남에게 말할 때 → 조부, 왕부(사후에는 조고, 왕고, 선조고, 선왕고)

조부께서 나를 남에게 말씀하실 때 → 손자애, 손아, 손녀, 손녀딸

조부께서 남의 손자를 말할 때 →영손, 영포, 손녀 따님

조모를 남에게 말할 때 → 조모 (사후에는 조비, 선조비)

남의 조모를 말할 때→ 왕대부인, 존왕대부인(사후에는 선왕대부인)

조모께서 나를 남에게 말씀하실 때 → 손자애, 손아, 손녀, 손녀딸

조모께서 남의 손자를 말할 때→ 영손, 영포, 손녀 따님

종조을 남에게 말할 때 → 종조부, 종조 할아버지(사후에는 선종조)

종조이 나를 남에게 말씀하실 때 →종손자, 종손녀, 맏형손자, 아우 손녀

종조모를 남에게 말할 때 → 종조모, 종조 할머니(사후에는 선종조모)

남의 종조모를 말할 때 → 귀종조모님 (사후에는 선종조모님 )

재증조가 나를 남에게 말씀하실 때 → 재종손, 재종손녀

남의 아버지를 말할 때 → 춘부장, 대인, 존당, 어르신, 어르신네

아버지께서 나를 부르실 때 → 남 : 아들, 큰애, 작은애, 몇째애, ∼아비, 이름 /

여 : 딸, 큰애, 몇 째애, 작은애, ∼어미, ∼집, 이름

아버지께서 나를 남에게 말씀하실 때 → 남 : 가아, 돈아, 아들애, 자식놈 /

아버지께서 남의 자식을 말씀하실 때 → 남: 영식, 자제, 아드님 /

어머니를 남에게 말할 때 → 모친, 자친, 노모 (사후에는 선비)

남의 어머니를 말할 때 → 대부인, 자당, 영당 (사후에는 선대부인, 선자당)

어머니께서 나를 부르실 때 → 남 : 아들, 큰애, 작은애, 몇째애, ∼아비, 이름 /

여 : 딸, 큰애, 몇 째애, 작은애, ∼어미, ∼집, 이름

어머니께서 나를 남에게 말씀하실 때 → 남 : 가아, 돈아, 아들애, 자식놈 /

어머니께서 남의 자식을 말씀하실 때 → 남 : 영식, 자제, 아드님 /

숙부를 부를 때 → 백부, 큰아버지, 몇째 아버지, 작은아버지, 숙부, 삼촌,

숙부를 남에게 말할 때 → 백부, 큰아버지, 몇째아버지, 작은아버지, 숙부,

삼촌 중부, 계부(사후 에는 선백부, 선숙부, 선계부)

남의 숙부를 말할 때 → 백부장, 완장, 중부장, 계부장, 숙부장

숙모를 부를 때 → 백보, 큰어머니, 몇째 어머니, 작은어머니, 숙모

숙모를 남에게 말할 때 → 사백모, 사숙모(사후에는 선백모, 선숙모)

남의 숙모를 말할 때 → 존백모, 손숙모, 존백모부인, 존숙모부인